ブログ 一覧

-

ナラティヴTRPG『フォルクロア』

- TRPG kilica 2014/7/13

『フォルクロア』は、『ノチェットだより』の「HeroQuest紹介」という記事を読んで、考えて、衝動的に作りたくなって作った作品です。構想2日、執筆1日くらい。

現在は、アルファ版ということで興味ある方にのみ限定公開となっています。 @kilica に「みせて〜」とご連絡ください。

さて、上記の「HeroQuest紹介」ですが、「ナラティヴ」といういささか分かりづらい概念を、とても分かりやすく解説してくれている記事で、興味のある方はぜひ読んでみてください。

一方で、記事を読んで思ったのは、いろいろな意味で「僕には無理かな」というのと、ナラティヴという方向性とHeroQuestにおける実装に対する違和感でした。その違和感や、じゃあどういうシステムなら僕でも遊べるだろうか、と考えていくうちに「ええい、とりあえず作っちゃえ」と作ったのがこの『フォルクロア』です。

まじめに作りこんでいる暇はないので、最低限のコアルールのみ、ということで作り始めたのですが、最初は能力値も簡単な判定ルールもあってゴテゴテとしていました。それでも、多くのシステムよりはさっぱりしたものでしたけど。

そしてアルファ版では、背景設定はもちろん、判定もデータもキャラクタ作成ルールもなし、という大胆なシステムに仕上がったのでした。

え? どういうことでしょうか? ちょっと解説しましょう。

ロールプレイングゲームのシステムは、必ずしも明確に意識されないかもしれませんが、いくつかのレイヤーからなっています。

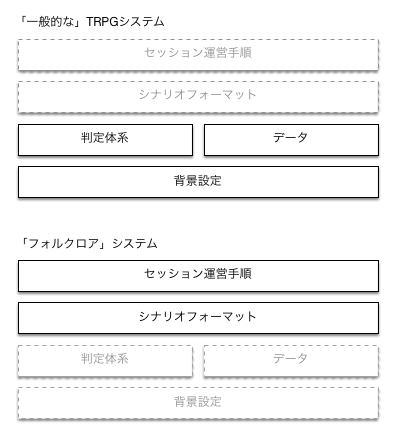

多くのロールプレイングゲームは、以下のようなレイヤからなります。主には、「背景設定」と「判定体系」「データ」のレイヤです。その上に載っている、シナリオフォーマットとセッション運営手順のレイヤについては明示されているシステムは限られています。また汎用を謳うシステムの場合、「背景設定」レイヤは別途提供されます。

一方、『フォルクロア』は、他のロールプレイングゲームのシステムとは逆で、上の図のようにコアルールでは判定体系、データ、背景設定はコアルールでは提供されません。代わりに、シンプルなセッションの運営手順とシナリオフォーマットが提供されます(厳密には、ごく限定的な判定が「セッション運営手順」のレイヤーに移譲されています)。

そしてもし参加者(特にマスタ)が望むのであれば、世の汎用システムが背景設定レイヤをそうしたように、既存のシステムの判定体系やデータを『フォルクロア』に持ち込むこともできます(なくても遊べます)。

ってな感じのシステムです。

-

夏コミ新刊状況

- TRPG kilica 2014/7/12

夏コミ新刊『TRPGシナリオ作成大全』ですが、Vol.4は原稿締め切りを過ぎましたが十分な量が集まっていませんので、発行を冬コミに延期します。

なお、Vol.3 は予定通り発行いたします。

実はギリギリ発行できなくもない、という非常に微妙な量の原稿が集まっているのですが、まあ慌てて出すこともないと思いますので、じっくりいい本を作りたいと思います。Vol.3は出ますしね。

というわけで、Vol.4 は冬コミで発行いたしますので、記事を書いてみようかな〜と思っていた方はよろしくお願いいたします。締め切りは、11月中旬を予定しています。

夏コミ新刊の『TRPGシナリオ作成大全 Vol.3』についてはこちらをご覧ください。

-

「一緒にTRPGやってあげます」--timeticket.jp

- 一般 kilica 2014/7/9

Time Ticket(タイムチケット)というサービスが始まりまして、自分の時間(と技術・知識)を売ります!っていうサイトです。

なんかヤバイことにも使われそうですが、まっとうな使い方としては「1時間2000円でデザインの基礎を教えます」とか「1時間1000円でレンタルサーバの設定をしてあげます」とかそんな感じを想定しているんだと思います。

他には「あなたの愚痴を聞きます」とか「香川=うどんと思っている人の価値観を変えます。30分500円」とか、ネタ的な緩いのもあります。で、ちょっと前に「TRPGのマスターで金を稼げんだろうか、プロマスターってどうだろう」という話題が出たんですが、僕の見解は「まあごくごく一部の例外を除けば無理があって、それより ”○○というシステムのルールと背景設定を一通りレクチャをします” って方が有望じゃないか」というものだったのですが、この Time Ticket を使えば実現できますね! 誰かやらないかな。

ただ、「ゲーム」に類するカテゴリが今のところない(まあ必須というわけではないけど)。

-

TRPGニュースいろいろ

- TRPG kilica 2014/7/6

ここ最近、TRPG関係で幾つか大きな動きがありました。

Paranoia 日本語版

なんと、Paranoia の日本語版が出ます。

今回の日本語版は、Mongoose Publishing社によって2009年に刊行された、25周年記念版の基本ルールブック「PARANOIA Troubleshooters」の翻訳(全訳)となります。

2014年7月31日まで、予約注文を受け付けています。

電子書籍(PDF)版に付録として同内容の紙冊子版1冊を追加した【事前予約限定セット】、1組5000円(税、紙冊子版の国内送料込)となっています。ニューゲームズオーダーというボードゲーム会社が出すようですが、翻訳など実働はほとんど個人(澤田さんという方)のようです。監訳に長年Paranoiaの同人誌を出してきた「奉仕の会」が付いているようですので、翻訳面ではある程度安心。ビジネス面はどうかなあ。うまくいくと良いですね。

現在(7月末まで)事前予約受付中で、事前予約は安くなっている上にPDFと書籍のセットになっていますので、クレジットカードを使える方は事前予約が絶対におすすめです。なお事前予約が1000以上集まると、サプリメントの販売も今後あるみたいです。

自分でも忘れてましたが、現在Twitterのアイコンに Paranoia の The Computer を使ってるので、そろそろ変えないといかんな~と思ってる次第。

Dungeons & Dragons 5th

D&D Next と言われていた第5版の発売がいよいよ間近となり、先日、それに先駆けて無料の Basic Rules が PDF で公開されました(英語)。

Basic Rules for Dungeons & Dragons

4版の路線はやめて、3版の路線に戻るようです。やったー! 4版も面白いけど、あまりD&Dっぽくなかったので個人的には嬉しい。

ところが、ホビージャパンから、5版の日本語版は出ません、という発表がありました。Wizards of the Coast 社から、ライセンスが出ないんだそうです(全世界的に)。これについてはまだ詳細が不明で、WoCが自ら海外展開を行うんじゃないか、という推測も出ています。日本語版出るといいなあ。

TORG 日本語版

TORGというのは、1990年台に出ていた海外TRPGで、それが再度発売されるんだそうな。Paranoia はそのうちどっかが出すんじゃないかと思っていたんですが、TORG の方は全く予想外。というのも、元の海外でも展開が止まっていて、ライセンス的にも面倒くさいことになっているような話を聞いたので。

僕は遊んだこと無いのでそれほど思い入れはなかったりするんですが、影響力の大きいシステムで、熱狂的なファンがついています。

グランクレスト コアルール公開

グランクレストのコアルールが公開されました。

これまたすごいニュースなんですが、僕は遊ぶ機会がないし、その前後で TORG、Paranoiaのニュースが駆け巡ったのでその影に隠れちゃった感が否めません…… ^ ^ ;;

富士見書房公式TRPG ONLINE

富士見書房公式 TRPG ONLINE のオンラインセッション機能が提供終了となりました。

昨年来、ドラゴンブック編集部では、TRPGファンのみなさまが本当に「TRPGを楽しんでいただく」ことについて検討を重ねてまいりました。検討の末、我々は「オンラインセッション機能」をクローズし、「コミュニティ」「各種TRPG関連の情報提供」へ集中する事を採択いたしました。具体的には、現在提供している「TRPG関連コラム」や「各ゲームシステムにおける各種データ」等の発信に加え、TRPGファンのみなさまが「TRPGをプレイした記録を投稿できる仕組み」を新たに実装し、『TRPGそのものを楽しめる環境づくり』に注力いたします。とのことです。

採算に乗るか乗らないかで言うとオッズは 2:8 か 1:9 くらいだったと思うので、予想通りではありますが残念です。

The Guide to Glorantha

ルーンクエストやヒーロークエストの背景設定であるグローランサ世界の設定資料集がいよいよ発売となります。元々 Kickstarter という、特定のプロジェクトに関心のある人から少額の出資を集めるサービスを利用して開始されたのですが、現在、予約注文も受け付けています(7/7締め切り)。

これがまた化け物のようなサプリメントで、百科事典みたいなフルカラー2冊の本からなり、ページ数800ページ、重量5kg以上、価格150$(日本への送料50$)という聞くだに恐ろしいスペックです。

-

東谷山40km&インセイン

- TRPG kilica 2014/4/21

日曜日は、『インセイン』のマスター。このシステムは初めて。思ったように進んだり進まなかったりで、改良の余地はいろいろありそう。

難しい面もありますが、サイクルで区切ってキーワードでリンクしていくやり方は、何もなくシナリオを進めるより格段にやりやすいしプレイヤにとっても分かりやすいのではないかと思います。ちょっと割り切りが必要ですが。

んでセッションの前に、プレイヤ2名と一緒に自転車で朝7時過ぎから40kmほど走ってきました。車のあまり通っていない道が多かったのと、のんびりペースだったので、楽しく走れました。ただ最後、セッション開始時間に遅れそうになったので飛ばすことに。10分前くらいに着いたのですが、既に一人待ってました。スミマセン。

-

TRPGシナリオ作成研究会

- TRPG kilica 2014/3/25

Google Groups にTRPGのシナリオ作成についてディスカッションするグループを作りました。『TRPGシナリオ作成大全』などで、意見を聞きたい場合なんかに使おうと思っています。

また、シナリオ作成関連で見かけたサイトなどをメモ代わりに投稿しています。

シナリオの作り方に興味のある方は、ぜひ登録してみてください ^ ^

-

『ゲームメカニクス』(4)内部経済

- 一般 kilica 2014/1/23

ゲームメカニクス おもしろくするためのゲームデザイン (ゲームデベロッパー)posted with amazlet at 14.01.05アーネスト・アダムス Ernest W. Adams ヨリス・ドーマンズ Joris Dormans

ゲームメカニクス おもしろくするためのゲームデザイン (ゲームデベロッパー)posted with amazlet at 14.01.05アーネスト・アダムス Ernest W. Adams ヨリス・ドーマンズ Joris Dormans

ソフトバンククリエイティブ

売り上げランキング: 17,956『ゲームメカニクス -- 面白くするためのゲームデザイン』は、2013年4月に和訳された書籍で、ゲーム全般の仕組みについて分析し、面白いゲームをデザインするための理論を提供しています。

友人がバンダイナムコスタジオにいて本書の監修に関わっていたので購入し、そのためコンピュータゲーム関連のデザインの本かと思っていたのですが、実はそんなことはなくボードゲームやカードゲームなど、ゲーム全般のデザインに関する本でした。

非常に面白そうなトピックが並んでいますので、少しずつ読み進め、内容をメモしていこうかと思います。僕は主にTRPGを遊びデザインするので、TRPG に当てはめた場合のコメントも付記していきます。

今回は第4章。TRPGは、内部経済のメカニクスが大きな部分を占めているゲームなので、この章の内容は非常に重要といえる。……のだけど、現状のTRPGではそれを活かしきれていない気もしている。

内部経済

ここで「内部経済」と呼ばれているのは、一般社会での株式市場、金融、企業活動などの総体としての「経済」ではなく、ゲームでよく取り扱われるヒットポイント、パワーゲージ、ライフ、所持金、アイテム、アビリティなど、生産/交換/消費できるゲーム内のリソースに関するシステムを指している。

内部経済の諸要素

- リソース:数値で計れるゲーム内のすべての概念。有形リソースと無形リソースに分かれる

- エンティティ:リソースが保存されているゲーム内の実体。

- 4つの経済メカニクス

- ソース:リソースを0から生み出すメカニクス。TRPGだと、休憩によるHPやMPの回復とかか。

- ドレイン:リソースを消去するメカニクス。ダメージを受けてHPが減るとか、ポーション飲んでポーションが消費されるとか。

- コンバータ:ある種類のリソースを別の種類のリソースに変換するメカニクス。回復魔法を使ってMPが減ってHPが増える、買い物をすると所持金が減ってアイテムが増える、など。

- トレーダー:ルールに従ってリソースを有るエンティティから別のエンティティに移すメカニクス。PC1が使えない武器をPC2に渡すなど。

内部経済の構造

市場経済の状況を例えば株価の推移でグラフにして表すように、内部経済も例えばキャラクタの強さや、対戦相手との優勢・劣勢の変化をグラフにして表すと把握しやすい。

チェスのある試合を例に二人のプレイヤの優勢/劣勢をグラフにして見せている。ふむふむ。

D&Dだと、レベルの上昇に伴う各クラスの強さの推移や、GURPSで最初に能力にCPを割り振ったキャラクタと技能にCPを割り振ったキャラクタの強さの推移とか。

あるいはシナリオの進行につれてパーティのリソースがどう減っていくかを複数のシナリオで比較して、序盤でいきなりがくっと減るシナリオや、じわじわ減ってくシナリオ、ラスボスでギリギリまで減るシナリオ、どんなシナリオがいいのかねえ。それから、メカニクスをグラフで表して把握する手法を紹介している。ネガティブフィードバックによって平衡点に収斂していく様子、ポジティブフィードバックによって加速度的に差が開いていく様子が見て取れる。

長期投資と短期ゲイン

多くのゲームにこのジレンマが含まれているのでよく分かりますね。僕はどっちかというと、長期的な利益を重視して、それが実る前にゲームが終りを迎えるタイプ(笑)

ゲームにおける内部経済の活用法

- 内部経済による物理の補完:アクションゲームで、ライフをリスクにさらしてアイテムやポイントを稼ぐか、パワーアップアイテムを消費するか、といったアクション以外の判断をプレイヤに要求するなど

- 内部経済による進行の操作:先に進むのに必要な鍵を手に入れたり、扉を破るのに必要な呪文や腕力が決まっていたりして、ゲームの進行を制御するなど

- 内部経済による戦略的なゲームプレイ:生産リソース(金や人)をどの分野に割り振るか、など。計画も長期的投資もない軍事ゲームは、概ね戦略ゲームというより戦術ゲームとなる。

この辺りはセクションタイトルからある程度内容を推測できるかな?

内部経済によって確率空間を大きく

内部経済が複雑になるとプレイヤの選択肢が広がりゲームの確率空間は拡大し、一般にはリプレイバリューが高くなる。

注意点としては、

- キャラクタを最適化する選択が分かると他の選択は選ばれなくなるので確率空間は縮小する。まあ誰も選ばないようなカード、スキル、呪文ってあるよね。

- リソースが全部マックスでないとクリアできないのはよくない。どのリソースを重視しどれを切り捨てるかはプレイヤの戦略によるべきで、全部が必要なようでは考える余地がなくなる

- キャラクタが異なる戦略を採っていてもゲームをクリアできるようにする。特定の能力を伸ばしていないとクリアできない、というのは好ましくない

経済構築ゲームのヒント

- プレイヤの構成部品全てを一度に導入しない

- メタ経済構造に注意

- マップを使ってバラエティを作り、確率空間を制約する

-

『ゲームメカニクス』(3)複雑系と創発型の構造

- 一般 kilica 2014/1/22

ゲームメカニクス おもしろくするためのゲームデザイン (ゲームデベロッパー)posted with amazlet at 14.01.05アーネスト・アダムス Ernest W. Adams ヨリス・ドーマンズ Joris Dormans

ゲームメカニクス おもしろくするためのゲームデザイン (ゲームデベロッパー)posted with amazlet at 14.01.05アーネスト・アダムス Ernest W. Adams ヨリス・ドーマンズ Joris Dormans

ソフトバンククリエイティブ

売り上げランキング: 17,956『ゲームメカニクス -- 面白くするためのゲームデザイン』は、2013年4月に和訳された書籍で、ゲーム全般の仕組みについて分析し、面白いゲームをデザインするための理論を提供しています。

友人がバンダイナムコスタジオにいて本書の監修に関わっていたので購入し、そのためコンピュータゲーム関連のデザインの本かと思っていたのですが、実はそんなことはなくボードゲームやカードゲームなど、ゲーム全般のデザインに関する本でした。

非常に面白そうなトピックが並んでいますので、少しずつ読み進め、内容をメモしていこうかと思います。僕は主にTRPGを遊びデザインするので、TRPG に当てはめた場合のコメントも付記していきます。

今回は第3章。主に複雑系の説明。この章を理解するには複雑系に関する概説書を1,2冊読んだほうがいいかも。

複雑系と創発型の構造

ゲームの創発型特性としてのゲームプレイ

とりあえずおさらい的な内容。進行型ゲームとはちがい、創発型ゲームはルールを増やせば面白くなるわけではない。むしろ減らすほうが面白くなることもある、というのは重要な指摘。

カオスの表れとして、周期系と創発系の二つが紹介されている。

複雑系の構造的な特徴

セルオートマトンの紹介。十分なパーツ、十分な活動、コネクションがあれば単純なルールで複雑な振る舞いが生じることを示している。

ついで、フィードバックループの紹介。フィードバックには生態系のようにバランスを保つネガティブフィードバック、生じた効果を増幅する方向に働くポジティブフィードバックがあり、どちらもゲームで活用されることがある。

ライフゲーム、鳥の群れの動き、それからパックマンの4種類の敵の動きが紹介されている。パックマンってもうあまり覚えてないんだけど、これが面白い。4種類の敵は、それぞれ違ったアルゴリズムで動くんだけど、プレイヤから見ると裏で協力してプレイヤを追い詰めるようプログラムされているんではないかと錯覚するような動きになるんだそうな。TRPGの敵って、マスターの知性(あるいは意地悪さ)によってかなり強さが変わるんだけど、こうした創発的なプログラムを組めんものかな、と思う。

-

『ゲームメカニクス』(2)創発型と進行型

- TRPG kilica 2014/1/10

ゲームメカニクス おもしろくするためのゲームデザイン (ゲームデベロッパー)posted with amazlet at 14.01.05アーネスト・アダムス Ernest W. Adams ヨリス・ドーマンズ Joris Dormans

ゲームメカニクス おもしろくするためのゲームデザイン (ゲームデベロッパー)posted with amazlet at 14.01.05アーネスト・アダムス Ernest W. Adams ヨリス・ドーマンズ Joris Dormans

ソフトバンククリエイティブ

売り上げランキング: 17,956『ゲームメカニクス -- 面白くするためのゲームデザイン』は、2013年4月に和訳された書籍で、ゲーム全般の仕組みについて分析し、面白いゲームをデザインするための理論を提供しています。

友人がバンダイナムコスタジオにいて本書の監修に関わっていたので購入し、そのためコンピュータゲーム関連のデザインの本かと思っていたのですが、実はそんなことはなくボードゲームやカードゲームなど、ゲーム全般のデザインに関する本でした。

非常に面白そうなトピックが並んでいますので、少しずつ読み進め、内容をメモしていこうかと思います。僕は主にTRPGを遊びデザインするので、TRPG に当てはめた場合のコメントも付記していきます。

今回は第2章。この辺りはまだ概念の整理が中心です。

創発型と進行型

ゲームは大きく、「進行型ゲーム」と「創発型ゲーム」に分類される。

5種類のメカニクスのうち、進行メカニクスが生み出すゲームが「進行型ゲーム」で、それ以外のメカニクス(物理、内部経済、戦術的な操作、社会的インタラクション)が生み出すゲームが「創発型ゲーム」である。

大雑把に言うと、「進行型ゲーム」は、ゲームデザイナによって入念に事前設計された、RPGやアドベンチャゲームを代表とするコンピュータゲーム、「創発型ゲーム」はそれ以外のゲームで、少数のルールから多様な展開が生まれるゲームとなる。ボードゲームなどはほぼこちら。

ボードゲームなどでは、進行型ゲームを成立させるだけの膨大なルールを書ききれない(仮に書ききったとしても遊ぶほうが覚えきれない)ため、コンピュータに処理させないと無理ってことだが、じゃあTRPGはどうかというと、だいたい進行型ゲームに分類されるんではないか。ルールに書ききれない分は、裁定役であるマスターが処理することで進行型ゲームとして成立している。

創発型ゲーム

「創発」というのがそもそも聞き慣れないかもしれないが、複雑系科学では最も基本的なキーワードの一つ。ここでは、単純なルールから数えきれないほどの複雑な展開・状態を生じさせるものを「創発」と呼んでいる。例えば囲碁のルールはごく限られたものだが、二つと同じ対局がないほどの多様な展開を見せる。

例として、三目並べと Connect Four, シヴィライゼーションが挙げられている。

進行型ゲーム

プレイヤーがゲーム内を移動する方法を、ゲームデザイナが様々なメカニクスで制御しているゲームが進行型のゲームで、レベルによる移動制限(強力なモンスターがうろついていて入ると殺される)、「鍵」となるアイテムや情報がないと進めない場所などがその代表例となる。

例として「ハーフライフ」と「ゼルダの伝説」が紹介されている。

創発型と進行型の結合

多くのゲーム(たぶんコンピュータゲーム?)は、創発型と進行型の双方の特徴を備える。しかし、これらの二つの型はゲーム内で交互に現れるものであり、同時に体験できるような形で統合できているゲームは稀。

例として、StarCraft と StarCraft2 が紹介されている。2では、創発型のゲームと進行型のゲームがずっと巧みに統合されている。

TRPGで言えば、創発型のゲームをもっと取り入れる余地がある(システム面で)だろうし、進行型ゲームで磨かれてきているコントロールの技法についても、(シナリオ面で)参考に出来る部分が多々あるんではないかと思う。僕自身は、コンピュータゲームを殆どやらないので具体的に挙げることはできないんだけど。

-

『ゲームメカニクス』(1)ゲームメカニクスのデザイン

- TRPG kilica 2014/1/5

- ゲームメカニクス おもしろくするためのゲームデザイン (ゲームデベロッパー)posted with amazlet at 14.01.05アーネスト・アダムス Ernest W. Adams ヨリス・ドーマンズ Joris Dormans

ソフトバンククリエイティブ

売り上げランキング: 17,956『ゲームメカニクス -- 面白くするためのゲームデザイン』は、2013年4月に和訳された書籍で、ゲーム全般の仕組みについて分析し、面白いゲームをデザインするための理論を提供しています。

友人がバンダイナムコスタジオにいて本書の監修に関わっていたので購入し、そのためコンピュータゲーム関連のデザインの本かと思っていたのですが、実はそんなことはなくボードゲームやカードゲームなど、ゲーム全般のデザインに関する本でした。

まだ章立てと序章に目を通したくらいですが、非常に面白そうなトピックが並んでいますので、少しずつ読み進め、内容をメモしていこうかと思います。僕は主にTRPGを遊びデザインするので、TRPG に当てはめた場合のコメントも付記していきます。

というわけで、まず第1章から。

第1章 ゲームメカニクスのデザイン

ルールはゲームを定義する

ゲームの本質的なフィーチャはルールである、というのがいくつかのゲームに関する書籍から引用で示されている。

ゲームは予測できない

コスティキャンのいうところの「ゲームはパズルではない」っていうのとだいたい同じでしょうか。予測不可能性を生み出すための方法として、

- 偶然(ダイスやカードなど)

- 対戦相手

- 複雑なルール

の3つが挙げられています。これは僕の分析と一緒。TRPGの場合、少数の例外を除いて「対戦相手」は方法として使えないため、代わりにマスター(のシナリオ)が使われています。ただし、毎回手を変えてくる対戦相手と違ってシナリオは原則として固定的なので、繰り返し遊ぶには向いていません。

ルールからメカニクスへ

メカニクスということばについて。説明的に記述されるルールに加え、コマやカードに与えられている数値や効果、それからプレイヤからは隠されているコンピュータゲームの処理などすべてひっくるめたものを「ゲームメカニクス」と呼んでいる。この用語は、本書だけでなく割と一般に共有されている用法だと示唆されています。ふむふむ。

5種類のメカニクス

- 物理(物理演算に代表されるようなアクションゲームで重要となる動き)

- 内部経済(アイテム、能力、金などのリソース管理)

- 進行型のメカニズム(レベルデザインやシナリオの進行など)

- 戦術的な操作(地形効果や挟み撃ちなど)

- 社会的インタラクション(ゲーム中のコマやキャラクタから離れ、プレイヤ間でのやりとり。モノポリーの交渉や、MMOの共同戦線などが該当)

そして、「進行型のメカニズム」はシナリオが分担しますが、サイコロ・フィクションや PARANOIA などのゲームでは、一部ルールで提供されますね。離散的メカニクス vs 継続的メカニクス

「継続的」という訳語がちょっと気になる(笑)。普通「連続的」じゃないかな?

離散的、というのは飛び飛びの値を取るといった意味で、例えばマップで言うと、マスやヘクスで区切られていてその単位で動かすのは離散的、それがなくて自由に位置取りできるのが継続的(連続的)です。厳密に考えれば、連続的に見えても pixel などの単位で動かしてたりするのですが。

離散的メカニクスのほうが新しいゲームを作りやすく本書では主にこっちを扱う、と書かれています。本書では、継続的メカニクスは物理メカニクスと強く結びつけて説明されているため、TRPGのメカニクスは本書で扱われる離散的メカニクスにあたると考えていいと思います。

メカニクスとゲームデザインのプロセス

- コンセプトステージ

- 推敲ステージ

- チューニングステージ

の3つのステージに分けてデザインを進める。

まあ妥当なところだろう。でもって、チューニングステージには思ったより時間がかかるぞ、と警告されている。

プロトタイピング技法

- ソフトウェアプロトタイピング

- ペーパープロトタイピング

- フィジカルプロトタイピング

の3つを紹介。

TRPGだとやはりペーパーが中心となるか。フィジカルでは、LARPが紹介されて、FPS などを作る場合はやってみるといいと書かれている。なるほど。

-

2014年の予定

- TRPG kilica 2013/12/31

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今年も、引き続き『TRPGシナリオ作成大全』を中心に活動していく予定です。2014年に出したいなーと考えている内容につきましては、こちらを参照下さい。原稿絶賛募集中です。

また、オリジナルシステムも作りたいなーとずっと思ってて、いま作りたい(というかつくりかけ)のが2つあります。

一つは、ついこの前発表のあったばかりの艦これTRPGとシステムコンセプトが被る可能性があるので、まあそうなったらお蔵入り(テーマは艦これと全く関係なくてファンタジーです。艦これ遊んだこと無いし)。

もう一つは玄兎さんが普段から遊んでいて「名と数から生まれるキャンペーン・ゲーム」(『TRPGシナリオ作成大全 Volume I』収録)やブログでその片鱗を紹介してくれているような遊び方を前提としたシステム。TRPG+ボードゲームみたいな。こっちは、まだ構想を考えている段階ですが、既存のシステムにアタッチして遊べるようなメタシステムというかフレームワーク的なものにするか、おとなしく普通のシステムにするかどうしようかなーという感じです。

えー興味があって一緒に創ってみたいという方がいらっしゃいましたらご連絡下さい。でまあここまでやろうとすると時間が足りませんので、『大全』シリーズの方はアウトソースを考え始めています。実際、DTPについては1件、アウトソースずみです(いえーい!)。こちらも、企画や編集をやってみたいという方がいらっしゃいましたらご連絡下さい。

そしてセッションは、いつも遊んでいる仲間が忙しくて回数が減りそうです > <

-

コミックマーケット85 サークル参加報告

- TRPG kilica 2013/12/31

C85(2013年冬)の二日目にサークル参加してきました。

今回は、新刊として『TRPGシナリオ作成大全』シリーズの2巻目と、既刊各種を頒布。そして売り子は、いつもの tricken さんに加えて、たいたい竹流さんにも手伝っていただきました!豪華な売り子陣だ。

今回は新刊を500部! 既刊を『大全1』が100部、『ダンジョン』60部、『道具箱』50部(多少誤差あり)を持って行きました。ページ数が多いこともあって、スペースは本で溢れかえって椅子も畳んだまま立って売り子をしてもらうことに。スミマセン。

結果は、新刊が約300部売れ、既刊は昼過ぎに全て完売となりました。新刊は300-400くらい売れるのではないかと予想していたので、予想をちょっと下回る結果に。『大全1』は、この日の分も含めて700部ほど売れているのですがさてはて。

一方、既刊は残って持ち帰ることになると思っていたので、こちらもまた、予想外でした。また、買われる方も、全部買っていく方(つまり、おそらくは新規読者)が結構いらっしゃって、買いたい方はおおかた買ってるかなーと思っていたので、これまた意外でした。売れ行きの予想は一筋縄ではいかないですね。残ったぶんは委託でテーブルトークカフェDaydream様、イエローサブマリン様、プレイスペース広島様、こかげ書店様にそれぞれ委託する予定ですので、買えなかった方はこれらのショップを利用するか、コミケ、ゲームマーケットなどのイベントでお買い求めください。

なお、コミケで買われた方にはアンケートの案内がついております。よろしければ、ご協力くださいませ(コミケ以外でお求めいただいた方でもご回答いただけます)。

-

冬コミ参加情報

- TRPG kilica 2013/12/23

よく見たらこちらで告知しておりませんでした。

冬コミ(コミックマーケット85)で、当サークル「氷川TRPG研究室」は『TRPGシナリオ作成大全 Volume 2』を頒布いたします。

- 頒布スペース:2013/12/30(月) 東地区 T-50a 氷川TRPG研究室

- 頒布価格:1,000円

- 本文ページ数:148ページ

また、既刊『TRPGシナリオ作成の道具箱』『ダンジョンシナリオ作成講座』『TRPGシナリオ作成大全 Volume 1』も持っていきますので、買いそびれていた方はこの機会に是非どうぞ!

-

同人誌購入者アンケート

- TRPG kilica 2013/12/14

今まで、コミケでは買っていただいた方から「何処でこの本のことを知ったか」というアンケートを採っていましたが、そろそろリピータが増えてきたと思うので今回は実施しない予定。

代わりに購入者対象にウェブ上でアンケートでもしてみようかなあと画策中。

-

ゲームマーケット2013東京 秋

- TRPG kilica 2013/12/8

ようやく原稿のケリが付いたのでゲームマーケットで買ってきたものを読んだりしてました。

『ボードゲームを始めよう!』

ここは沢山人が群がっていたのですが、納得のクオリティです。ボードゲームをコンパクトに紹介しているのですが、紙面のデザインが凄い。時節柄そっちに目が行くのですが、高レベル過ぎて参考にできません。

台湾ボードゲームデザイン

パンフレットを頂いただけですが、今回は台湾のボードゲームデザイン集団が参加されていました。パンフレットと言っても、A5フルカラー30ページ位の気合入ったやつですが。勿論日本語で書かれてまして、それによると2012年4月にグループっぽいものが発足したみたいで、つまり1年半でここまで来たってことか。凄いなあ。

パラパラめくって目を引いたのが「ハロー!台湾」というゲームで、台湾一周みたいなゲームなんですが、遊びながら台湾が学べるみたい。

http://tw-bg.blogspot.tw/ (日本語あり)

TRPGと装丁

TRPGのルールブックの装丁ってちょっと如何なものか、と一石を投げかける本です。名指しはされていませんが、eb! のルールブックが批判対象になっているようです。単なる感情的な批判ではなく、デザイン的にどこがどうマズいのか指摘していて、代わりにどんなデザインが考えられるのか、ってところまで書いています。

デザイン面での指摘は至極ごもっとも、ですが、売り上げ的にどちらがいいのか、って点ではまあやってみないとわからない部分ではあるかとおもいます。

蒼空のリチェルカーレ

最初パッと見た時は、「なんだ、アルシャードかなんかのリプレイか、ふうん」と通りすぎようとしたのですが、サークル数もコミケに比べれば大したことないのでまあちょっと見てみるか、と手にとったら、トラベラーのリプレイでした。

しかも、漫画でした。

そして、キャラクタ作成をPC視点でリプレイ漫画にしたものでした!

あと買いそこねたけど、「合戦将棋」というのも面白そうでした

-

TRPGシナリオ作成大全 Volume 2 編集作業中

- TRPG kilica 2013/12/1

冬コミ(C85)新刊『TRPGシナリオ作成大全 Volume 2』の編集作業中です。大きな山は越えて、あとは誤字脱字などをプチプチと潰していく作業です。

12/30(日) T-50a 「氷川TRPG研究室」です。よろしくお願い致します。

おかげさまで、前巻以上のボリュームでお届けすることが出来ます。しかも、テーマ(シナリオ作成入門者向け)とページ数の都合(載せると分厚くなってスペースに持ち込める数ががくっと減る)で、Vol.3 以降の掲載とさせていただいた記事が3本! 「大全」を名乗るのにふさわしい充実したラインナップになりつつある感じです。冬の締め切りには間に合わなかったよ、という方は夏コミ発行予定の Vol.3 向けにご寄稿ください ^_^

さて今回、チェック作業には iPad mini を使っています。ちなみに前回までは主に紙に印刷したやつに赤を入れてました。最初は CloudReaders で PDF にしたのを見ながら、間違いを見つけたらメモ帳に入力、というのをしていたのですが、入力が億劫なので Bamboo Paper で手書きメモにしました。

ただ、この方法だとメモの時にアプリを切り替えないといけないので、直接 PDF に書き込んだりできるのないかな、と探して見つけたのが GoodNotes。PDFファイルを開いて、マーカーみたいなのでラインを引いたり、手描きでメモしたり出来ます。操作性もいいので、今のところ不満はありません。

ところで手書きは曲線書くのがややたいへんなので、ルーン文字が向いてるんじゃないでしょうか。

-

ゲームマーケット2013 秋

- TRPG kilica 2013/11/4

ゲームマーケット2013秋に参加してきました。ゲームマーケット参加は初めて。

前回くらいからビッグサイトに会場を移したそうで、朝、6:00前に自宅を出発し、9:00過ぎに入場しました。今回は「日刊ベルディアスポーツ」さんの売り子として参加なので、開場前の入場となります。一般の入場は10時。

コミケでしか来たことがなかったので、なんというか本当のビッグサイトを見た気分。広々として見えます。でもって、「あーここエスカレータがついてたんだ、楽だな」とか今更な発見も。ゲームマーケットは、ビッグサイトのうち、西3ホール(コミケの時は企業ブース)で開かれており、「西3というと、だいたいあそこから入ってあのエスカレータ昇って行くんだろうな」と勘が働くのは助かります。

設営は滞り無く終わり、10時になると入場開始。さすがに激走する人は居ませんでしたが、それでも急いで小走りに目的のサークルに向かう人たちが流れ込んできて、ちょっとびっくり。で、あれよあれよという間にコミケ(ただし電源不要)と変わらない程度の密度になりまたびっくり。

ブースには、既刊3種類をそれぞれ10冊ずつ持って行きましたが、『ダンジョン』が1冊残っただけで残りは完売しました。予想よりは売れた感じ。

ときどきブースを離れてみて回りましたが、ボードゲームはイラストをふんだんに使ってコンポーネントを作りこんでいるところが多く、とても見栄えがします。

その代わり、だいたい嵩張るので在庫保管が大変そうだなあと……。また、会場中央にプレイスペースが用意されており、皆さん楽しそうに遊んでましたね。売られている作品を遊べるので、試してみてから買うことができてこれはいいなと思いました。

-

ゲームマーケット2013東京 秋

- TRPG kilica 2013/11/2

11/4(月)のゲームマーケットで、403 日刊ベルディアスポーツさんのところにシナリオ作成本の既刊を委託をします。

いちおう3種類とも持っていくつもりですが、スペースの都合上並んでないかもしれませんので、見当たらなかったら聞いてみてください。

-

白樺書房 閉店セール

- TRPG kilica 2013/11/2

白樺書房が閉店になると聞いて、行ってきました。中学校の頃から通ってるお店だったのですが、長い間お疲れ様でした。

白樺書房は名古屋の藤が丘にある本屋で、TRPGを豊富に取り扱ってくれている名古屋でも有数のお店でした。問屋への発注システムにバグが有るんじゃないかと思うくらいサプリメントとかが積んであって、どうやって利益出してるのか不思議なお店でした。

閉店セールということで、TRPGとボードゲームは半額になっていました。というわけで、古いタイトルを中心に買ってきました。

- マルチバース

- ファンタズム・アドベンチャー

- まじかるランドRPG

- うちのファンタジー世界の考察+

- Truth in Fantasy 妖精

- ポリフォニカRPG

またたぶん買いに行く。

-

冬コミC85当選 シナリオ作成本出します

- TRPG kilica 2013/11/2

昨日、コミックマーケット85(2013年冬)の抽選発表があり、当サークル「氷川TRPG研究室」は当選いたしました。

2013年12月30日(月) 東地区 T50a 「氷川TRPG研究室」

かねてより告知していた通り、新刊『TRPGシナリオ作成大全vol.2』を出す予定です。既刊も少部数持っていく予定です。

原稿の締め切り設定を約3週間後としていますが、まだ受け付けておりますので、入門向けのシナリオ作成方法の記事をご寄稿いただける方は、上記リンク先をご覧の上、お気軽にご連絡くださいませ。