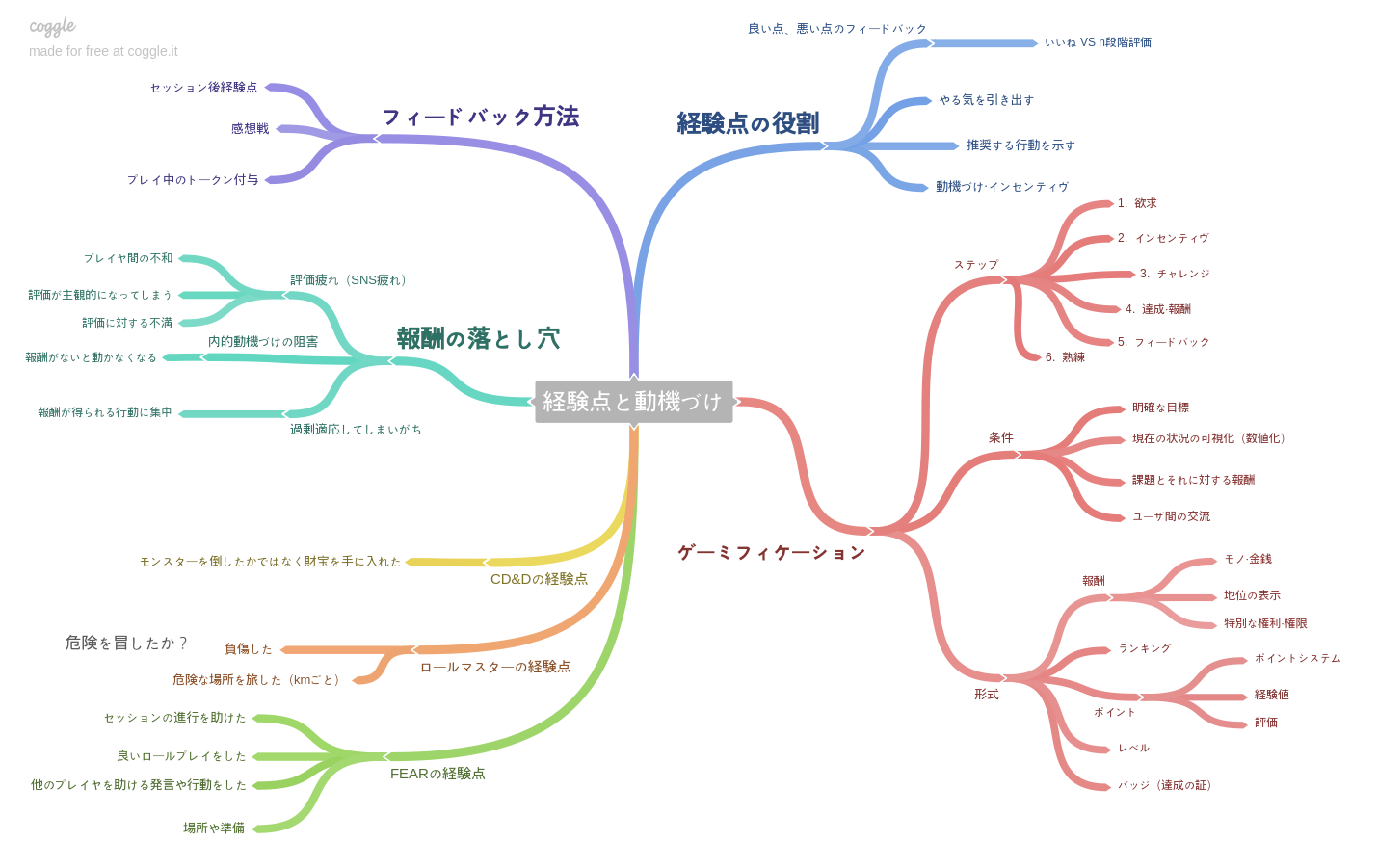

TRPGにおける報酬の機能と役割の設計

ちょっと前に Twitter のタイムラインに(特にDXやアリアンロッドなどFEARの)経験点の仕組みに関するツイートがたくさん流れてきました。

いろいろ考えたことはあったのですが、ツイートなのですぐ流れていってしまいました(よくありますね)。しばらく時間が経ってしまいましたが、このテーマについて考えたことをまとめてみました。件のツイートが出発点なのでFEARの「経験点」が話題の中心となっていますが、それに限らず経験点全般、もっと言えばTRPGにおける報酬の機能と役割の設計のようなものについても触れたいと思います。FEAR系のシステムの評価項目の一つである、「良いロールプレイをした」「進行を助けた」や、サイコロフィクション系の評価項目である「琴線に触れた」「感情や●●を上手くロールプレイした」というのは基本的に楽しい感想戦をやる為で、学級会をする為のものではない……とは思っている。

— Fox (@Redfoxnest) 2018年2月24日

いちおう、FEARの経験点の内、話題になっている部分について確認しておきましょう。幾つかバリエーションがありそうですが、僕の持っているアリアンロッド(2E)/ダブルクロス(3rd Edition)から。

- セッションに最後まで参加した

- シナリオの目的を達成した

- よいロールプレイをした

- 他のプレイヤーを助けるような発言や言動を行った

- セッションの進行を助けた

- 場所の手配、提供、連絡などを行った

- (その他、システムごとの経験点付与)

## 報酬(経験点)の役割ちなみに、自分のデザイン意図としては、「褒める機会をきちんと設ける」「具体的に誉めさせる」「反省会にしない」に注意してます。特に、「さほど発言もしないが、きちんと周りを見てる人」とかが褒められるようにしたいなと。

— 小太刀右京(公開) (@u_kodachi) 2018年2月25日

そもそも、なぜプレイヤの行動によって経験点を与えるのでしょうか? プレイヤから見ると「自分のキャラクタが強くなって嬉しい!」ですが、ゲームのデザイナから見ると、全く違う意図が見えてきます。

この問題を考える上で**「デザイナは何を意図してこの報酬(経験点)のシステムを用意したのか?」**というのは非常に重要です。というのも、あとで述べるように報酬には副作用があり、環境によっては正しく機能しないことが多々ある一方で、プレイヤの好みも強く出る部分だからです。デザイナの意図を踏まえなければ、正しく評価できません。

そこでまずは、報酬(経験点)がどのような役割を持ちうるか、というのを確認してみましょう。

インセンティヴを与える

経験点はプレイヤたちに、経験点の項目に書かれた行動を取る動機を与えます。これは特に、放っておくと通常取らないような行動を取らせるのに有効です。

例えば、「良いロールプレイをした」という経験点の項目は、淡々とプレイしがちなプレイヤ(まあ、僕とか)には「じゃあやるか」と思わせることがあります。

『ロールマスター』(古くて申し訳ない)では、手酷いダメージを受けると結構な経験点になります。そのため、プレイヤたちは戦闘中に積極的にリスクのある行動を取ります。

プレイヤのやる気を引き出す

これは特に、他のプレイヤを評価して経験点を与えるタイプのシステムの場合に当てはまりますが、「あのプレイ良かったね」と評価してもらえて経験点をもらえるというのは、プレイヤのモチベーションを高めます。TwitterやFacebookで「いいね」「リツイート」をしてもらうとそれだけでもうれしいですね。

FEARのTRPGの経験点項目にある「よいロールプレイをした」で

ビーストバインドトリニティは「GMは各PLの美点を、セッション中の具体的な形で褒めるとよい。そのため、なるべくチェックするようにするとよい項目といえる」と明記して、PLの査定でなく褒めるのが目的と示したのは好きな点! >RT— ミットモナイヤー@条約ロード (@mittomonayer) 2018年2月24日

推奨する行動を示す

TRPGは、暗黙知を多く含むゲームなので、ルールブックを一通り読んだだけではどうやって遊んでいいかよくわからない点があったりします。そのため、リプレイで分かりにくい点を補ったり「こういうゲームなんだよ」というのを示したりしますが、プレイ中のどういう言動に経験点を与えるかを明示することで、プレイヤたちに指針を与えることができます。

例えば、「他のプレイヤーを助けるような発言や言動を行った」という経験点の項目は、「このゲームは自分のキャラクタ、自分のことだけを考えるのではなく、他のプレイヤ、キャラクタを助けながら遊ぶゲームなのだ」という指針を示しています。

古い Dungeons & Dragons (日本語では新和版など)では、手に入れたお金の量によって経験点のほとんどが決まります。これは「かならずしもモンスターを倒す必要はなく、隠密や機転を利かせて財宝を手に入れてもいいのだ」ということを暗に示しています。

自分は「他のプレイヤーを助けた」とか「よいロールプレイをした」みたいな奴のチェック項目がある事で、意識して周り見るののいいとっかかりになったなあ。自分のことにいっぱいいっぱいになると、ドーにも周りが目に入らなくなっちゃうんよ。

— 吉井徹 (@5legDog) 2018年2月25日

フィードバック

「あのプレイ良かったね」と経験点をもらえると「お、じゃあ次回も頑張ろう」となります。特に自分では良いと気づいていなかった点を指摘してもらうと「あ、そうか、これでいいんだ」と気づきを得られることもあります。

良くなかったプレイの指摘は感情的にこじれることもあり難しいですが、素直に反省できれば今後の楽しいセッションに大いに貢献するでしょう。

ちなみにFEAR式の経験点の話ですが、自分は「つける前提で褒める」ことを目的にセッション中に「その人の素晴らしかった点を探す」ようにしてます。これを始めてからセッション中に他の人のこと、それまで以上に見れるようになった気がする。

— 桔梗@痛NINJA乗り+TRPG (@0wentos) 2018年2月26日

「よいロールプレイをした」、「セッションを盛り上げた」は特に、今日一日のセッションがどうだったかを振り返って、賞賛し合うことで互いにカタルシスが得られるのですよな

感想戦に繋げやすい— じょししゅー (@IKS_gc2) 2017年7月27日

報酬の落とし穴

経験点には色々な役割/機能があることを見てきましたが、実はこれは両刃の剣で、場合によっては困ったことを引き起こすことがあります。

内発的動機づけの阻害

経験点はご褒美で、アメとムチのアメ、心理学的には外発的動機づけに当たるものです。外発的動機づけのデメリットとしては、もともと持っていた内発的動機づけを阻害してしまうことが知られています。

たとえば、ロールプレイ(演技)がもともと好きなプレイヤは、「良いロールプレイをしたら経験点をあげる」と言われると、そのうち「経験点をもらえるからロールプレイをする」ようになってしまい、経験点がもらえないとロールプレイしないようになってしまうことがあります。更に困ったことに、外発的動機づけには「何度もアメをもらって慣れてくると効果が薄れて、よりたくさんのアメ、あるいはもっと甘いチョコレートじゃないと効果がなくなる」という性質があることも知られています。つまり、もともとやる気のあったプレイヤには、経験点で報いるような仕組みは仇になる可能性があります。

過剰適応

経験点の報酬が効きすぎて、経験点になる行動ばかりする、あるいは経験点にならない行動には興味を示さなくなることがあります。

『ロールマスター』では危険な土地を旅するとそれだけで 1km ごとに経験点をもらえますが、ともするとプレイヤたちは「意味もなく遠回りする、歩き回る」ような行動を取るようになります。それによって、本来予定していたシナリオが終わらなくなってしまったりしたら本末転倒というものです。

FEARゲー好きなんだけど、「良いロールプレイをした」に関しては経験点の為にそういうことをやるもんじゃないと思ってるからこういう経験点の出し方って実はあんまり好きじゃないんだよなぁ

「なりきりはしないけど戦術の組み立てで頑張ってる」みたいな人は中々評価されないhttps://t.co/wsBHSCYsDy— 黒単スーサイドは悪意の狼面 (@suusaido) 2018年2月24日

評価疲れ

「SNS疲れ」など皆さんも身近に感じているかもしれませんが、相互に評価するシステムの場合、「本当はイマイチだと思ったけど、良かったと言っておかないと嫌な思いをさせてしまうかもしれないしな―」とか、結局全員に「いいね」するだけの義務的な作業になってしまったりと、楽しいはずのセッション後の感想戦が苦痛になってしまうこともあります。

また「良いロールプレイをした」のような抽象的で曖昧な評価基準の場合、人によって付ける、付けないの基準がまちまちで公平感を損なう可能性があります。

MVPのように全員がもらえない評価の場合も、全員が納得するような明確なMVPがいればいいのですが、微妙な差ですと「なぜ自分がもらえないんだ/なぜあの人がもらえるんだ」という不満の温床になりやすいでしょう。

私なりきり苦手だからスキルの部分だったり戦術だったり補助だったりでパーティーに貢献してたけど、全くなりきりしなかったら「お前なにもしてないよなー」って言われたことあるし

— 黒単スーサイドは悪意の狼面 (@suusaido) 2018年2月24日

MVP選ぶとき、自分や誰かに一票も入らないと、すごく気になってしまう。基本的にみんな良いなぁって思うから、自分が「あなたには特別そういう感情はないんで」的なことを言っているようで嫌。

その後の感想で取り繕うにしても、外部卓だったり、初プレイのシステムだとやはり落ち込む。

— Yuki (@h2owner13) 2018年2月23日

ゲーミフィケーション

課題の解決や顧客ロイヤリティの向上に、ゲームデザインの技術やメカニズムを利用する活動全般

ゲームデザイン手法や仕組みを用いて問題の解決やユーザー契約などを獲得すること。例えば、既存のシステムやサービスへの、順位・可視化・ポイント・カード・バッジ・ミッション・レベルシステムの採用など。

近年、教育やビジネスの分野で注目を浴びている、生徒や社員のモチベーションを上げたり行動をとらせる手法に「ゲーミフィケーション」があります。ゲーム内ゲーミフィケーションということになりますが、TRPGの報酬を設計する上でも、ゲーミフィケーションの研究が参考になるかと思います。……思うのですが、あまり真面目にこの分野の勉強はしたことがないので、簡単に紹介するに留めます。すみません。また別の機会にもうちょっとしっかり取り上げてみたいと思います。

### ゲーミフィケーションが含む要素- 明確な目標

- 現在の状況の可視化

- 課題とそれに対する報酬

- ユーザ間の交流

ゲーミフィケーションを実現するためのツール

- ポイント制:行動に応じてポイントを与え、累積していく。ポイントは交換できたりできなかったり。

- ランキング:ポイントを他者と比較する。競争心を煽る。

- バッジ:達成したこと一つ一つを独立に評価する。例)「最後まで参加した」「良いロールプレイをした」「準備を手伝った」「進行を助けた」etc.

- レベル:達成したレベルを評価する。例)「オークの軍勢を撃退した」「オークの軍勢を撃退して拠点を破壊した」「オークの軍勢を撃退し拠点を破壊して黒幕を突き止めた」etc.

- 報酬:1-4に応じて報酬を与える。例)称号を与える、貴重な機会を与える、権限を与える、金品を与える